Staff Blog

セルロース施行チェック

こんにちは、コラゾンデザインの山田です。

今回の写真はセルロース施行後のチェック時の写真です。

セルロース施行完了後、弊社ではホームリサーチのチェックを毎回受けています。

第三者の目でしっかりと施行できているか確認を受けていますがそれとは別に施工後の壁からセルロースをくり抜きしっかり規定のセルロースが入っているか重量をチェックしています!

スカスカでは断熱の能力が発揮されませんので全ての物件で確認作業を行っています。

完成後では確認することが出来ない場所ですので気を抜かず一軒一軒丁寧な施行を行っております。

寒くなってきましたので内覧会でも断熱性能を体感する事が出来るかと思います。是非内覧会にお越しいただき体感くださいませ✨

防湿フィルムについて

こんにちは!

コラゾンデザインの大森です。

今回は、防湿フィルムについて、御紹介します。

工事が終わると見えなくなってしまう部分なので、意外と知らない方もいるかもしれませんね。

防湿フィルムは、基礎下全面に敷くことにより、地盤面から上がる湿気を防ぎ、

湿気によるシロアリ被害等を抑制する事が見込めます。

今や当たり前となっていますが、昔は普及していませんでした。

↓の写真を見てみると、フィルムがかなり湿気で濡れているのがわかります。

昔は、これだけの湿気を基礎が受けていたと思うと。。

ベタ基礎+基礎パッキン工法を用いる場合は、基礎全体で換気できていますので、

その場合の防湿フィルムは、プラスαの効率が見込めます。

※布基礎や基礎断熱を採用されている場合は、要注意です!

弊社は、しっかりと第三者による配筋検査のタイミングでフィルム検査も行っていますので、御安心を!

縁なし床点検口について

こんにちは、コラゾンデザインの竹内です。

今回は、個人的にいいなと思った「縁なし床点検口(フレームレス点検口)」についてご紹介します。

🔍そもそも床点検口って?

床点検口とは、床下の配管や構造部分を点検•メンテナンスするための入り口です。

水道•ガス•電気などの配管が通る床下にトラブルが起きた時、点検口があることで簡単に確認•修理ができます。

✨縁なし床点検口とは?

「縁なし床点検口(フレームレス点検口)」は、床材と点検口のフタがフラットに仕上がるタイプです。

従来のような金属枠がないため、床全体が美しく、まるで点検口が存在しないかのような自然な仕上がりになります。

無垢フローリングなど、デザイン性を重視した床との相性が抜群です。

💡こんな方にオススメ!

✅床のデザインを大切にしたい方

✅金属枠のギラつきが気になる方

✅モダン•ナチュラルテイストのインテリアにしたい方

✅見た目も機能も妥協したくない方

🌱まとめ

•デザイン性を重視するなら「縁なしタイプ」がおすすめ!

•美しさと機能、どちらも大切にしたい方にはピッタリ✨

「せっかくの新しいお家、床もできるだけきれいに見せたい!」

そんな方は、ぜひ縁なし床点検口を検討してみてください。

コラゾンデザインでは、デザインも機能も両立した家づくりをご提案しています。

お気軽にご相談ください!

屋根の上にある象徴

こんにちは、コラゾンデザインの林です。

今回は、ちょっと珍しい「屋根瓦の家紋(家紋瓦)」についてご紹介します。

昔の日本家屋やお寺の屋根をよく見ると、

端っこの丸い瓦に模様が入っているのを見たことがありませんか?

あれは、その家や寺院の“家紋”を刻んだ「家紋瓦」と呼ばれるものです。

家紋瓦は、もともとその家の“印”として使われていました。

「この家は〇〇家ですよ」という目印であり、

同時に「家を守る」という願いが込められた、いわばお守りのような存在でもあります。

伝統を感じながらも、デザインとして楽しめるのが家紋瓦の魅力です。

屋根の上にある家紋。

それは、時代を超えて家族の想いをつなぐ、ちょっと特別なポイントかもしれませんね

模型鋭意制作中です

こんにちは、コラゾンデザインの鷲見です!

今回は鋭意制作中の模型をちらっとお見せします!

今回制作しているお家は”鎧張り”のお家になります。

鎧張りとは木板を鎧のように重ねて張る外壁の伝統的な仕上げ方法です。

普段制作する塗り壁のお家の模型は真っ白な状態で作っているのですが、

今回は他のスタッフに協力してもらいながら鎧張り作ってみました!

少しだけお見せします…!!

もうすでに存在感がすごいです。

1年分の集中力を使い切った気がします…(笑)

内壁と屋根と…まだまだ作る箇所はたくさんありますが完成が楽しみです😊

この模型の物件がいつしか内覧会をやるかもしれませんね…!

その際は実際の物件を見にぜひご予約・ご来場ください!

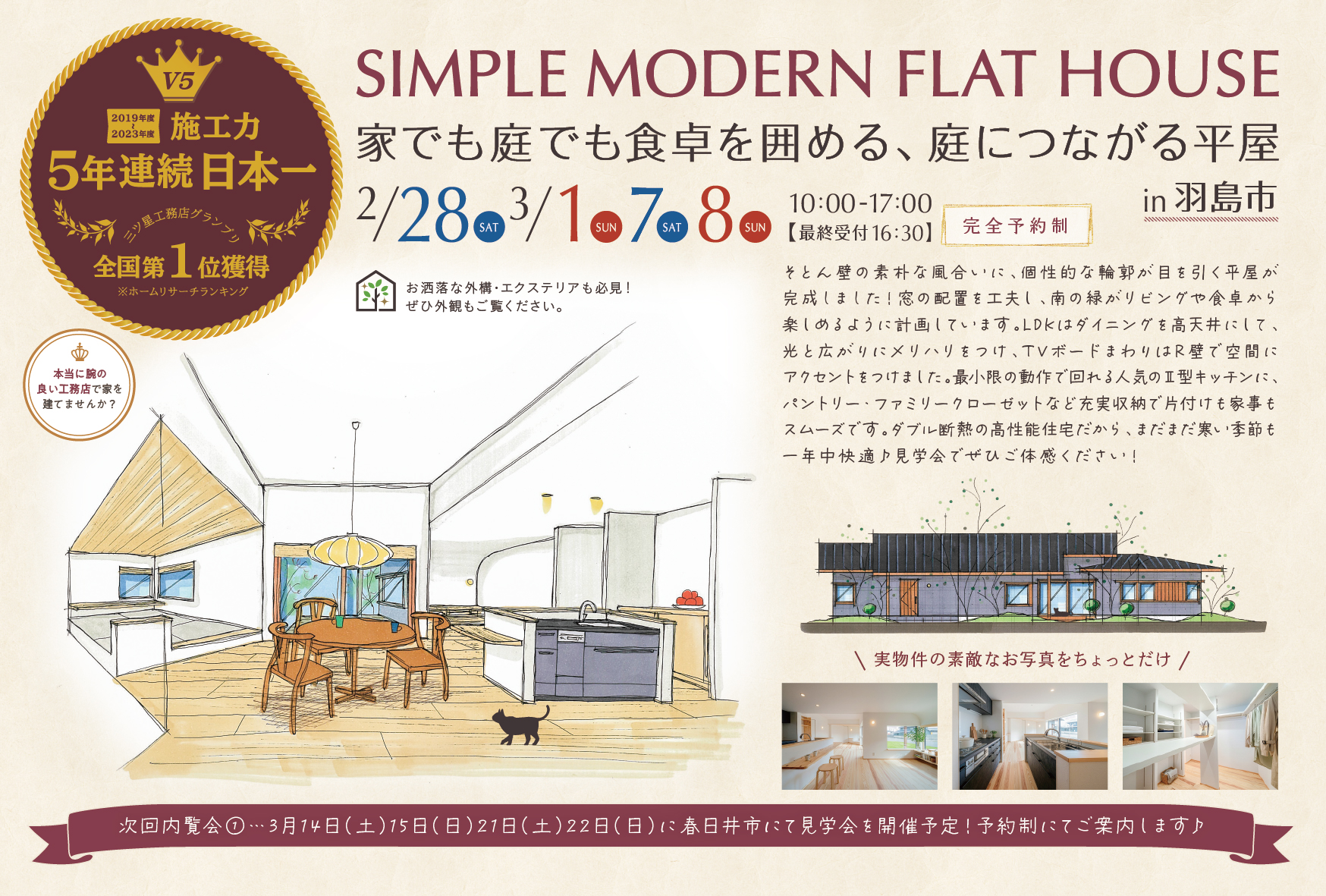

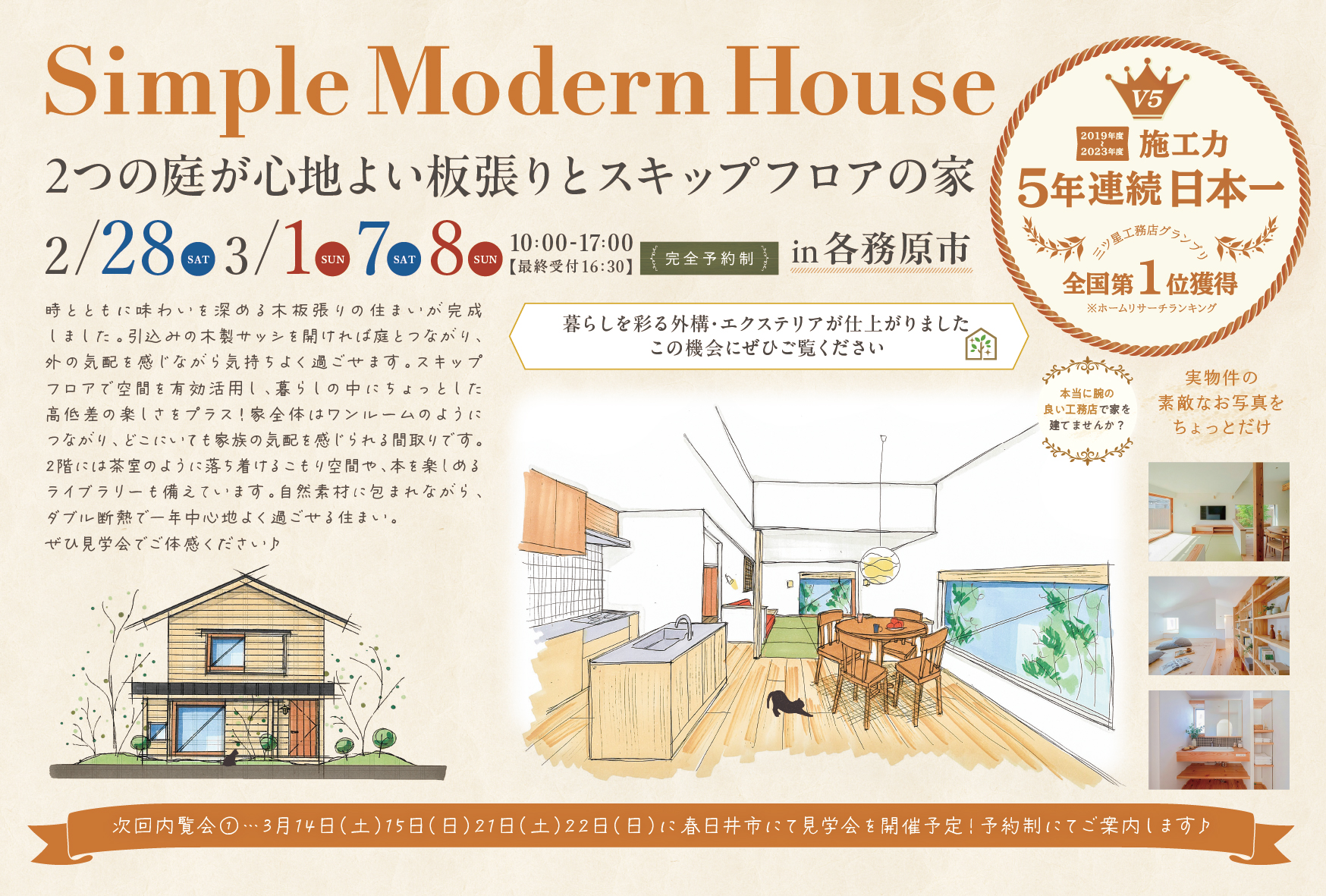

模型の物件とは別ですが、毎週末内覧会を開催していますので、

興味がある方はぜひご予約くださいね!

齋木の庭日記②

こんにちは。齋木です。

今回は我が家のハナミズキの木を紹介します。

ハナミズキは白い花が咲く木と、赤い花が咲く木があり、

秋には鮮やかに紅葉し葉が落ちる落葉樹です。

今年も少しずつ紅葉が始まりました🍁

赤い実がなるのも可愛らしいです。

同時に落ち葉も増えてきました。

木の変化を楽しみながら今日も落ち葉掃除をします🍂

大掃除の季節です!

こんにちは、コラゾンデザインの森です。

暑かった夏が終わり、短い秋を満喫していますか?

・・・と思ったら、急に冷えましたね・・・

体調崩さないよう気を付けましょうね!

さて、タイトルの「大掃除の季節」ですが

いやいや大掃除は年末でしょう?!と思った方、いませんか?

1年の汚れ落としとして、年末にすることが多い大掃除。

実は本格的に寒くなる前の今、大掃除には最適なんです。

なぜかというと…

主にキッチン(油汚れ)です。

油汚れは気温が低くなるほど落としにくくなるんです。

たとえば、たくさん作った豚の角煮を冷蔵庫で保存したとします。

冷蔵庫から取り出すと、脂が表面に浮き出て固まっていますよね。

もう一度温めなおすと、脂が緩みます(溶けます)。

これと同じことがお掃除にも言えるのです。

固まった油より、緩んだ油の方が落としやすいんです!

つまり、少しでも気温が高い方が油汚れが落としやすいのです。

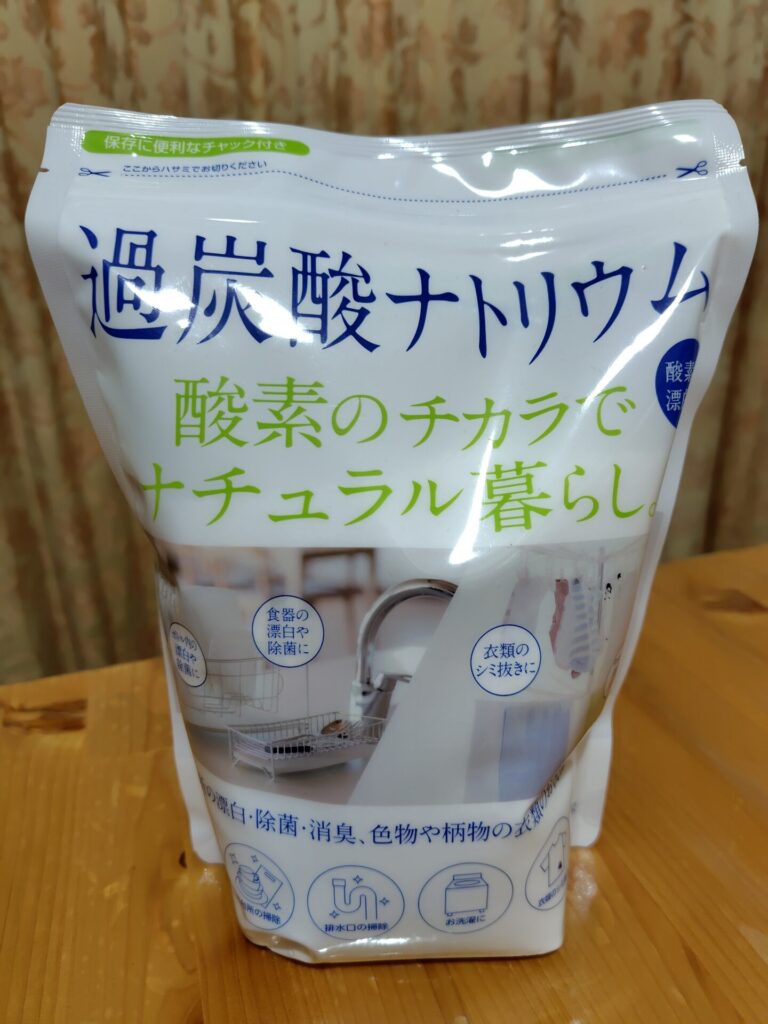

私はシロッコファンを取り外し、60度のお湯に過炭酸ナトリウムを

入れたものにつけおきして掃除しています。

(今は自動洗浄機能付きの換気扇というのもあるんですね~

お掃除が楽そうで、うらやましいです!!)

また、窓やベランダ、お庭など外での掃除は

年末だと寒くてやる気がなくなりますよね。

年末に少し楽ができますので

今の季節から少しずつ大掃除を始めておくのをオススメします!

木完検査

こんにちはコラゾンデザインの福地です。

先日、木完の確認をさせていただきました。

木完は木工事が完了した際に行います。

木完の確認では、プラスターボードのビスの打ち忘れ、浮きがないかの確認や図面を確認しながら造作が図面通りできているかなど確認していきます。木工事の完了段階で確認することで問題が生じた際でも仕上がりに影響のない段階で是正することができるので木完検査はとても大切な検査になります。

木完検査をすることで内装工事をスムーズに進めることができます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

セルロース施行完了!

こんにちは、コラゾンデザインの山田です。

日中もだいぶ秋めいてきて施行のしやすい気温となって助かっています✨

本日もセルロース施行を行い、完了しました。

最近では平屋の物件も多く天井が広いのですが実は天井をセルロース施行するのは結構大変なのです💦

ずっと上を向いて施行しているので首も痛くなりますし(笑)

天井が広いということは屋根からの熱が広い範囲から伝わってくるという事ですので入念に施行しています。

暑い寒いに直接関係する断熱施行これからも誠心誠意、心を込めて施行していきます!

内覧会にもお越しいただき性能を体感していただければ幸いです✨

こんにちは!

コラゾンデザインの大森です。

今日は、造作について、ちょっと御紹介します。

現在建築中の、各務原市の物件にある本棚や、緑区の物件にあるロッカーを見ると、何か幼き頃を思い出す懐かしさも感じられます。

また、これから寒くなり、コートやブルゾンを愛用する季節がきますので、そんな場面にピッタリな造作を、打合せ時に御検討されてみては如何でしょうか。

↓過去物件の造作本棚

↓過去物件の造作ロッカー