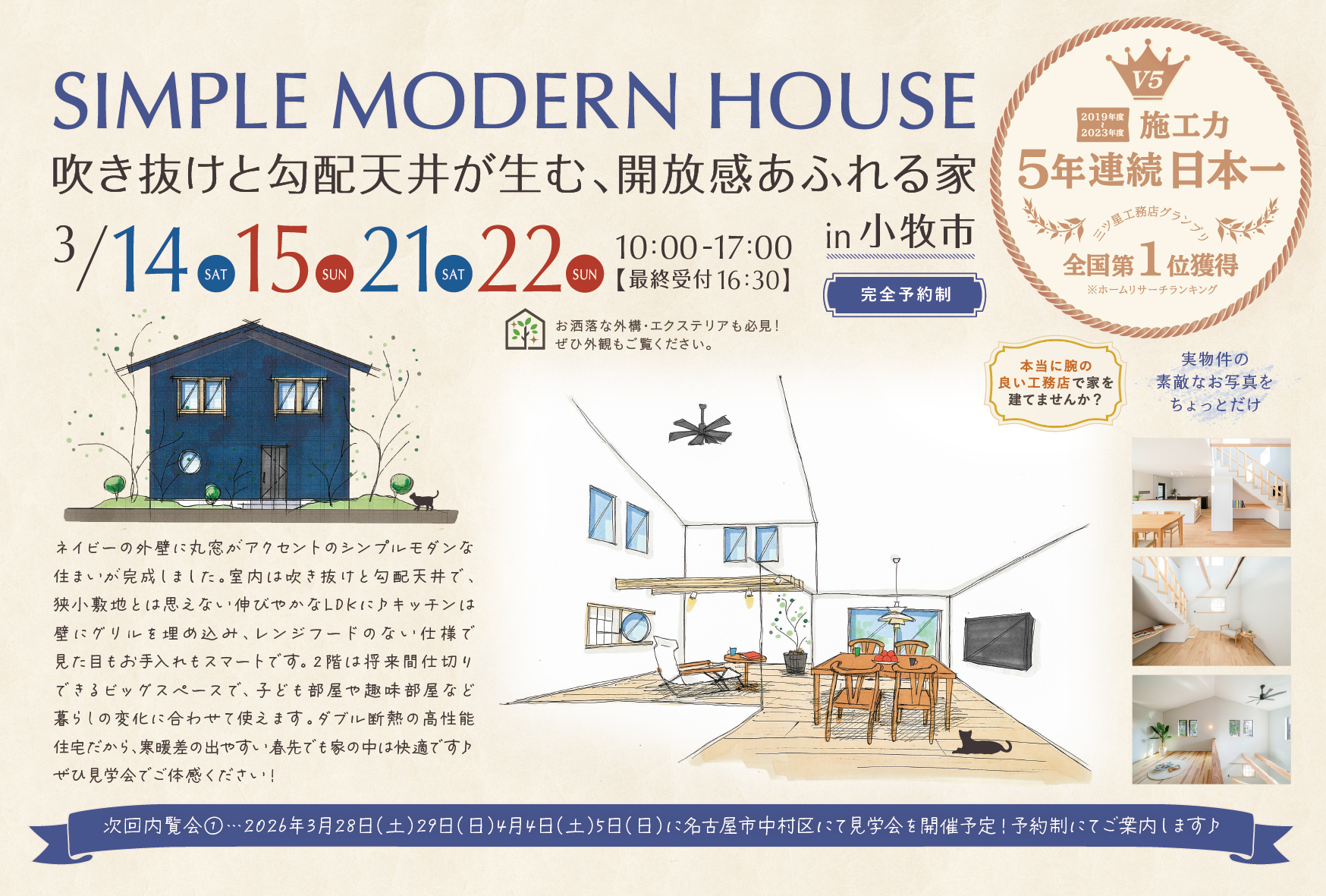

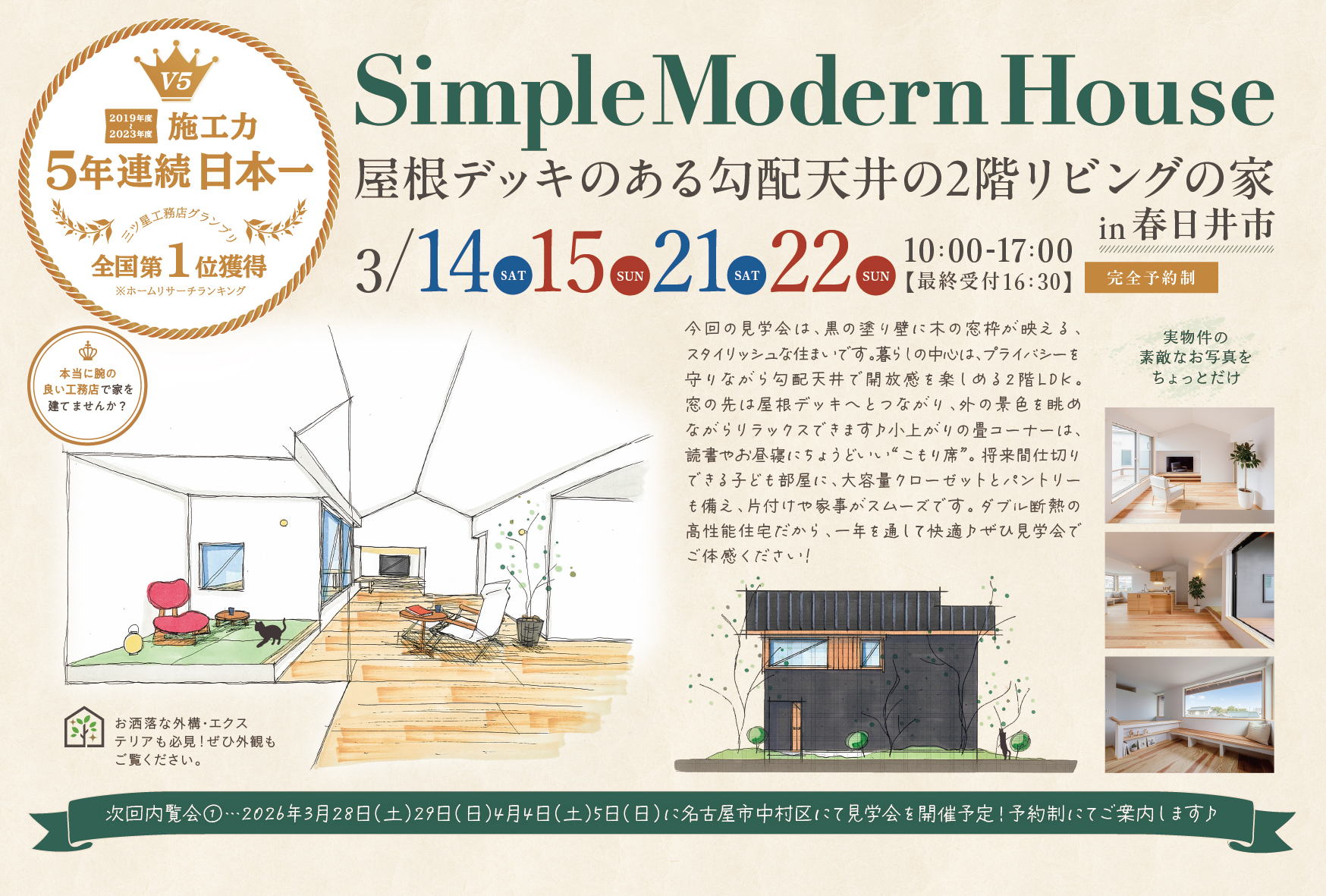

Staff Blog

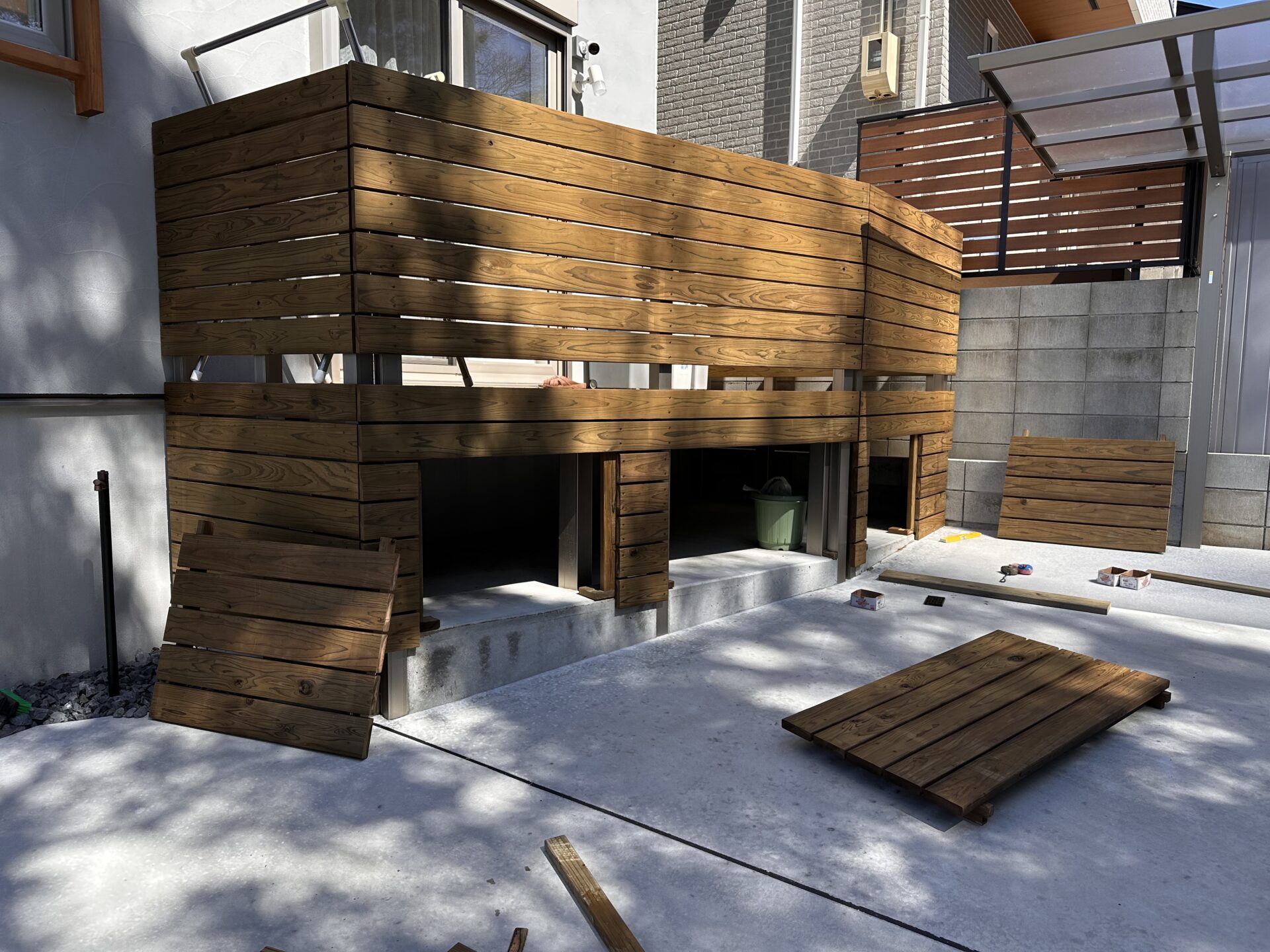

収納付きデッキ

こんにちは、コラゾンデザインの山田です。

ちょっと変わったデッキを紹介します。

今回のデッキは床の位置が高くフェンスと一体になっているデッキです✨

床下にスペースが出来たので扉を付けて外収納として利用出来るようになっています!

意外と広い空間ですので、外道具やタイヤなど収納出来るようになっています。

限られた空間でもお家それぞれにピッタリな物を提供しております✨

このようなデッキも出来るんだ。と参考にして頂ければと思います。

地縄張り

こんにちはコラゾンデザインの福地です。

本日は地縄張りを行いました。

地縄張りは実際に建築させていただく現場に建物の位置や外形を地面に示すことでお客様がイメージしやすくなります。

配置図を基に境界杭の位置を確認し、境界線を確認します。縄を張ると敷地内に建物の位置、大きさなどが見えてきます。

縄を張り終わったら配置図に通りできているか、隣地への越境や空中架線などの障害物が無いかなど確認します。

着工より事前に確認する事で工事がスムーズに行う事ができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

鉄骨手すり

こんにちは!コラゾンデザインの三輪です!

鉄骨手すりもしくは、アイアン手すりという言葉はお家づくりをしているとよく聞く言葉かと思います。

使う場所は階段の手すりや吹抜けの手すりが多いですね◎

鉄骨で作るため、細いラインの手すりになり、空間がスッキリします。

もちろん鉄骨なので、耐久性もしっかりあります!

鉄骨手すり・アイアン手すりと聞くと、ブラックのイメージが強い方も多いかと思いますが、

実は好きな色にすることもできるんです!

また、縦格子か横格子かも選ぶことができるので、デザインの幅が広がりますよね♪

次回は木製手すりの方のご紹介をさせていただきますね◎

我が家の中庭のシンボルツリー

こんにちは、コラゾンデザインの高垣です。

一昨日の土曜日は上の子と下の子の

入園進級式でした🌸

桜が満開で天気も良くとてもいい式になりました〜✨

今日から下の子は1日保育が始まったのですが、慣らし保育から1度も泣くことなくたくましい男の子です👦💗笑

さて、本題に入りますが、ここ数日で気候も暖かくなり我が家の中庭のシンボルツリーのアオダモに花が咲き始めました。

アオダモは耐寒性耐暑性に優れ、丈夫で育てやすく管理の手間がかからないのでとてもオススメです✨

可愛い白い花もすぐ散ってしまうため今しか見れないのでなんだか風情がありますね〜。

アオダモの花言葉は「幸福な日々」

季節ごとに様々な美しい姿を見せてくれるツリーであることからイメージしてつけられたそうです。お庭のシンボルツリーにぴったりの花言葉ですね!

このように色々な姿を見せてくれるツリーがお家にあるだけで夫婦・子供達との会話も楽しめるので楽しいですよ😊

制振ダンパー取り付け完了しました

こんにちは!コラゾンデザインの石原です。

上棟の直後からは、耐震金物を取付したり、耐力面材を貼り釘打ち作業をしていき、構造計算に基づいた耐震性の高い建物全体の構造が出来上がります。

その後、万が一の地震の揺れの衝撃を吸収する制振ダンパーの取付が完了しました。

長きに渡りシロアリからお住まいを守るハウスガードの緑の柱に加え、制振ダンパーも万が一に備え、守り続けていく安心感がプラスされました。

今週も様々な工程の細部を連日お伝えしました。

また来週もお楽しみにしてくださいね!

玄関横の木格子

こんにちは、コラゾンデザインの山田です。

先日、格子の施行が完了しました。

お家の雰囲気にあった素敵なものが出来たかと思います。

玄関横ですので、外からの視線を切りつつも完全には塞いでいないので封鎖的にならず風も抜ける、時間に寄っては光の入り込みで陰影も楽しめる。そんな格子になっているかと思います。

今週と来週の内覧会の物件ですので細かい箇所ではありますがご興味御座いましたらご来場ください✨

現場打合せの前に確認を

皆様こんにちは。

コラゾンデザインの平井です。

今回は先行で施工したコンセントボックスの位置確認に伺いました。

コラゾンデザインでは建前作業が終わったタイミングでお施主様を現場に案内し、

実際の建物の中で今後施工する工事の打合せと確認を行います。

その際にコンセントボックスを現場に取り付けておくことで、

スイッチやコンセントの高さや位置を確認して頂きます。

図面では理解しずらかった事も、

高さや導線を体感して頂くことで「やっぱりこっちの方がよかった」にならないように、

また変更もできる範囲で対応させていただけます。

ボックスの位置確認が終わりましたので、

これから現場を整頓してお客様の来場に備えさせていただきます。

今回も最後までお読み頂きありがとうございます。

また更新させていただきます。

金物検査

こんにちはコラゾンデザインの福地です。

本日は金物チェックを行いました。金物チェックは上棟1週間後くらいに行います。

建築金物は種類がたくさんあり、種類によって使用する箇所変わってきます。

金物チェックは金物図面の位置通りに取り付けてあるか、ビスの数があっているか、使うビスがあっているかなどしっかりと確認していきます。

金物は建物を守るため重要な役割を果たしているので、引き続き検査の精度を上げていきお客様が安心して暮らしていけるよう努力していきます。

手すりについて

こんにちは!コラゾンデザインの三輪です!

お住まいになれる方に合わせて、また将来のことを考えて手すりを設けることがあります。

そこで迷うのは手すりの高さです。

基本的にはお住まいになる方の使いやすい高さを測ります。

横に手すりをつける場合の測り方は、2つ程。

①腕をまっすぐおろした状態の手首の位置

②大腿骨大転子(太もも横の骨が出っ張った部分)の位置

おおよそ75cmから85cmの間で設置されることが多いです。

また、お住まいになる方で身長差がある場合は、背の高い方を基準に考えるのがオススメです◎

縦に手すりをつける場合は、手すりの上端が肩よりすこし上に来るようにした方が良いです。

手すり自体の長さは最低でも50cmは必要かと。

玄関など、段差があるところに使う場合は、段差に座った時にでも使える高さに取付が良いですね◎

安全のためにつける手すりが使いにくいといけないですよね。

取り付ける際は、よく見るオススメの高さではなく、しっかり測って取り付けるようにしましょう!

もちろん手すりの取り付けがある際は、弊社スタッフがしっかり測らせて頂きます!

床の経年変化

こんにちは、コラゾンデザインの高垣です。

暖かくなったかと思ったらここ最近寒さが戻って来ましたね。

いつ春が来るのか…と思いながら今日名古屋城の横を通過すると名城公園に桜がかなり咲いていました🌸

木曜日あたりから暖かくなると天気予報で聞いたので、また桜を子供達も見て来たいなと思います😌

さて、先週に引き続き床の経年変化についてお話をしていきたいと思います。

床の経年変化ってなんで起きるか知っていますか?

そんなに難しいことではなくとてもシンプルなのですが、太陽の光にさらされることで少しずつ色が変化していくのです。日光に含まれる紫外線の影響ですね。

なので物が置いてあったり、日光が当たらなかったりする場所は経年変化がしずらいためそのままの色味となってしまうのです。

床やカウンターなど日光がよく当たる場所に物を置いてしまうのは気をつけてくださいね!

我が家は全く気にしないので色むらしまくりです😌✨

無垢の床は長年の使用で、傷や凹みなどが入るため多少の傷や色むらが出てきます。

それは傷や色むらではなく「歴史・思い出」になると思ってます。

無垢の床の経年変化は、年月とともに木材の色合いや艶など木の持つ自然な変化を楽しむものです。そのお家の使い方や過ごし方でも個性が生まれるので、楽しんで無垢の床と共に過ごして頂けたらと思います😊✨