Staff Blog

金沢海みらい図書館

こんにちは!コラゾンデザインの廣瀬です。

先日、金沢の「金沢海みらい図書館」を訪れました。写真で見るたびに惹かれていた建築でしたが、実際に足を運んでみると、想像以上に“空間”そのものが心地よくて、建築の力を強く感じました。

外観の特徴でもある無数の丸窓は、内部に入るとやわらかい光となって、

空間全体に優しく広がります。

均一ではない自然光がつくり出す空気感はとても落ち着きがあって、「光をどう入れるか」の大切さを改めて考えさせられました。

住宅設計でも、ただ明るくするのではなく、どんな光がどこに落ちるかを丁寧に考えたい

ものです。

図書館内は仕切りが少ないのに、不思議と落ち着ける場所がたくさんありました。天井の高さ、窓の位置、家具のレイアウトによって、ゆるやかに空間が分かれていて、それぞれが自分の場所を見つけて過ごしている。

こういう空間のつくり方は住宅にも応用できると思います。

上棟おめでとうございます

こんにちは!コラゾンデザインの石原です。

梅雨とは思えない真夏の暑さの中で、上棟作業を水分補給、こまめな休憩もしつつおこないました。

刺すような日差しと、湿気のある南風の午後は、上棟の終盤の屋根の野地板貼りの作業にとりかかっています。

屋根ごとの形状にあわせて、あらかじめカットしてある合板を貼っていくための準備をしました。同時進行で大工さん作業、どの屋根の合板を釣り上げても良いように並べ、あと屋根 5か所を組み上げていきます。

上棟おめでとうございます!

足場が解体されました

皆様こんにちは、

コラゾンデザインの平井です。

本日は足場解体の現場にお伺いさせて頂きました。

外壁作業が終わりますとコーキング処理を行い、雨樋や換気フード、外部電源の処理を行います。

これら一通りの作業が完了したタイミングで外部施工の検査を行い、問題が無ければいよいよ足場の解体です。

今まで足場で隠れていたお家が一気にお目見えする様は現場を管理していると感慨深いものがあります。

カルフォルニアスタイルのお家はスタイリッシュでカッコいいですね。

これから内装作業が進み、大詰めの作業に入ります。

完成まであと少しになり楽しみになってきました。

また進捗状況をご報告させて頂きます。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。

屋根は暑いです。

こんにちは、コラゾンデザインの山田です。

今週に入って暑さが厳しく体に堪えます💦

まだ体が暑さに慣れていない状況でこの気温は厳しいですね、皆様も熱中症には充分お気を付けください。

さて、本日はセルロース施行をしていました。

現場は本当に暑いです💦

それでも大事な断熱施行ですので、気を抜かずいつも通りしっかりと施行して参りました!

屋根にセルロース施行するだけでも中の気温はぐっと下がるように感じます。

あまり経験することは無いと思いますが今の時期に天井点検口から頭を出しているとほんの数秒だけで点検口から上は汗をかきます(笑)

それほどに天井から屋根の間には暑い空気があります。その度に断熱の重要性を実感しています。

当社では構造見学会も適宜開催していますので、断熱施行時の現場を見ることが出来ます。御興味御座いましたらお越しください✨

防蟻処理

こんにちはコラゾンデザインの福地です。

本日は、基礎部分の防蟻処理の作業をさせていただきました。

防蟻処理とはシロアリや害虫に対する処置を行うことをいいます。

基礎部分の防蟻処理ではコシコートEVという青色の薬剤を配管廻りに塗布します。塗る範囲は半径10センチ以上で塗っていきます。

塗料を塗った後に配管廻りにコシシーラーという特殊なコーキングを隙間なく打っていきます。コーキングをすることでシロアリが隙間からの侵入するのを防いでいます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

照明の色

こんにちは!コラゾンデザインの三輪です!

お打合せをする中で、照明器具の光の色についてお話をさせて頂くことが多いです。

そこで今回は、どんな色があるのかをご紹介いたします◎

まず一番よく使われる色「電球色」です。

分かりやすくお伝えすると「オレンジ色」です。

オレンジ色といっているように、温かみのある色になるので、リビング等くつろぐスペースにオススメの色になります。

お家の中は基本この色目が使われることが多いです。

続いて、「昼白色」です。

こちらも分かりやすくお伝えすると「白色」です。

パキッとした色目なので、色をしっかり見たい時や文字を読み書きする時に適しています。

なので、場所としては、書斎やキッチン・洗面脱衣に使われることが多いかと思います。

最後に少し馴染みのない方も多いかと思うのが、「温白色」です。

分かりやすくお伝えすると、電球色と昼白色の真ん中の色です。

落ち着きのある色合いなので、リビング等くつろぐスペースにも使えますし、文字の読み書き等も問題なくできます。

LDKの空間でいうと、リビング・ダイニングは電球色。キッチンは昼白色というのが例年でしたが、どうしても色が違いがしっかり出てしまい、空間がパキッと分かれて見えてしまうことがあります。

そこで、キッチン空間に温白色を使うことが、色の堺が緩和されます。

また、LDK空間を明るくはしたいが、落ち着く色にもしたい…という方は、全体的に温白色にされることも。

照明の色を変えるだけでも空間の雰囲気は変わってきます。

みなさまはどんな色が好きか、落ち着くか、過ごしやすいか、ぜひ打合せ時にお聞かせください♪

また、毎週内覧会も行っておりますので、実際に体感もして頂けます!

ぜひご予約の上、ご来場ください◎

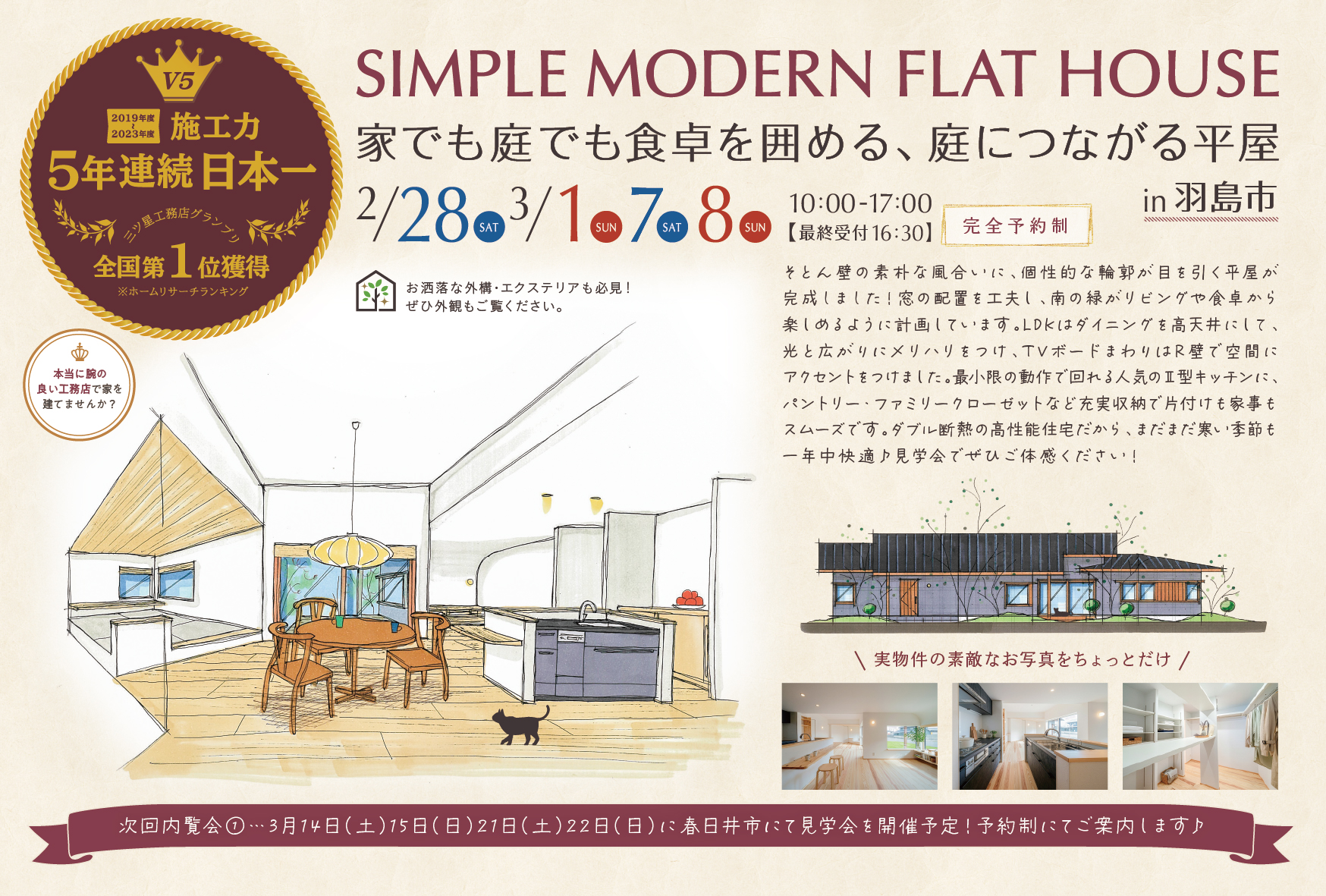

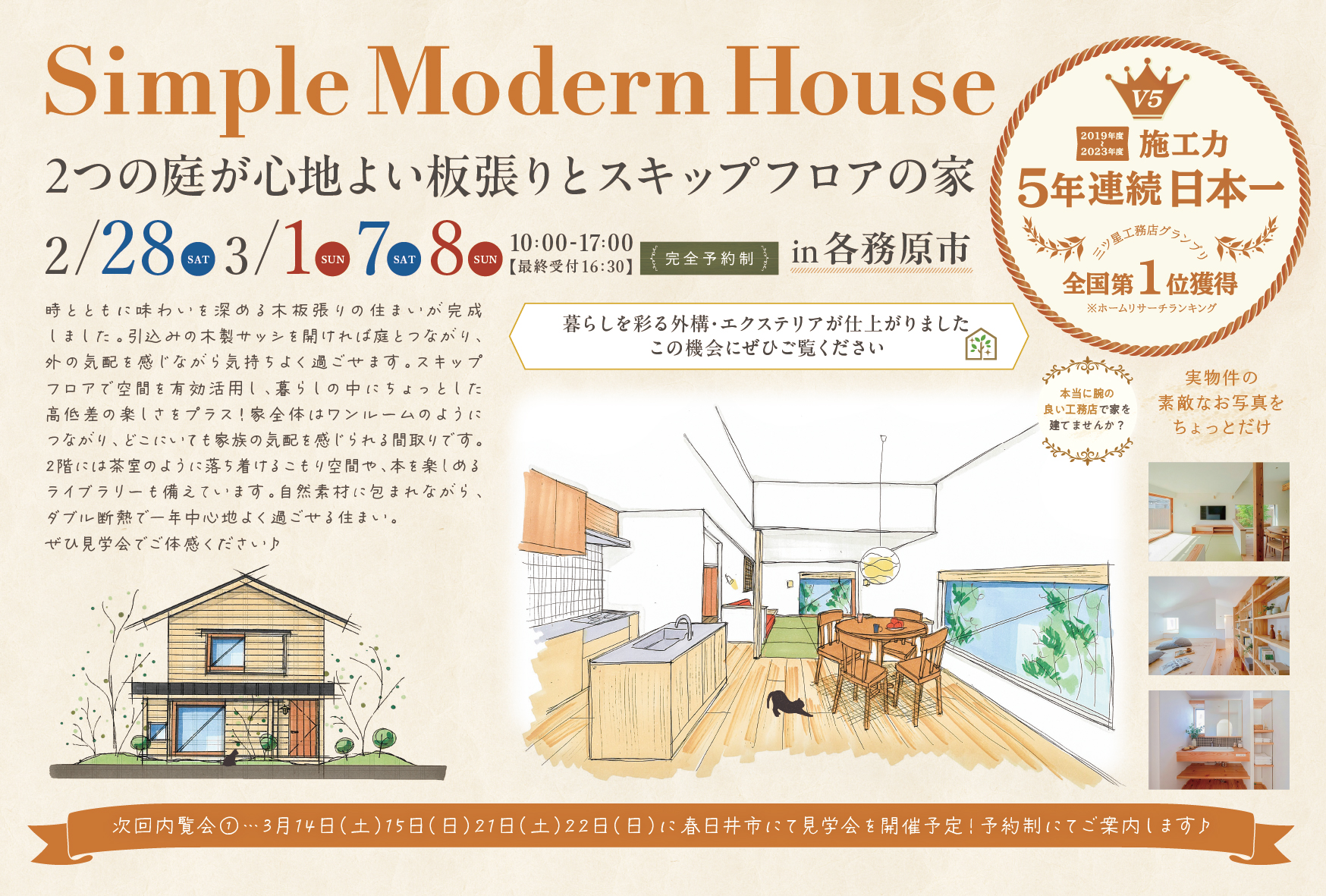

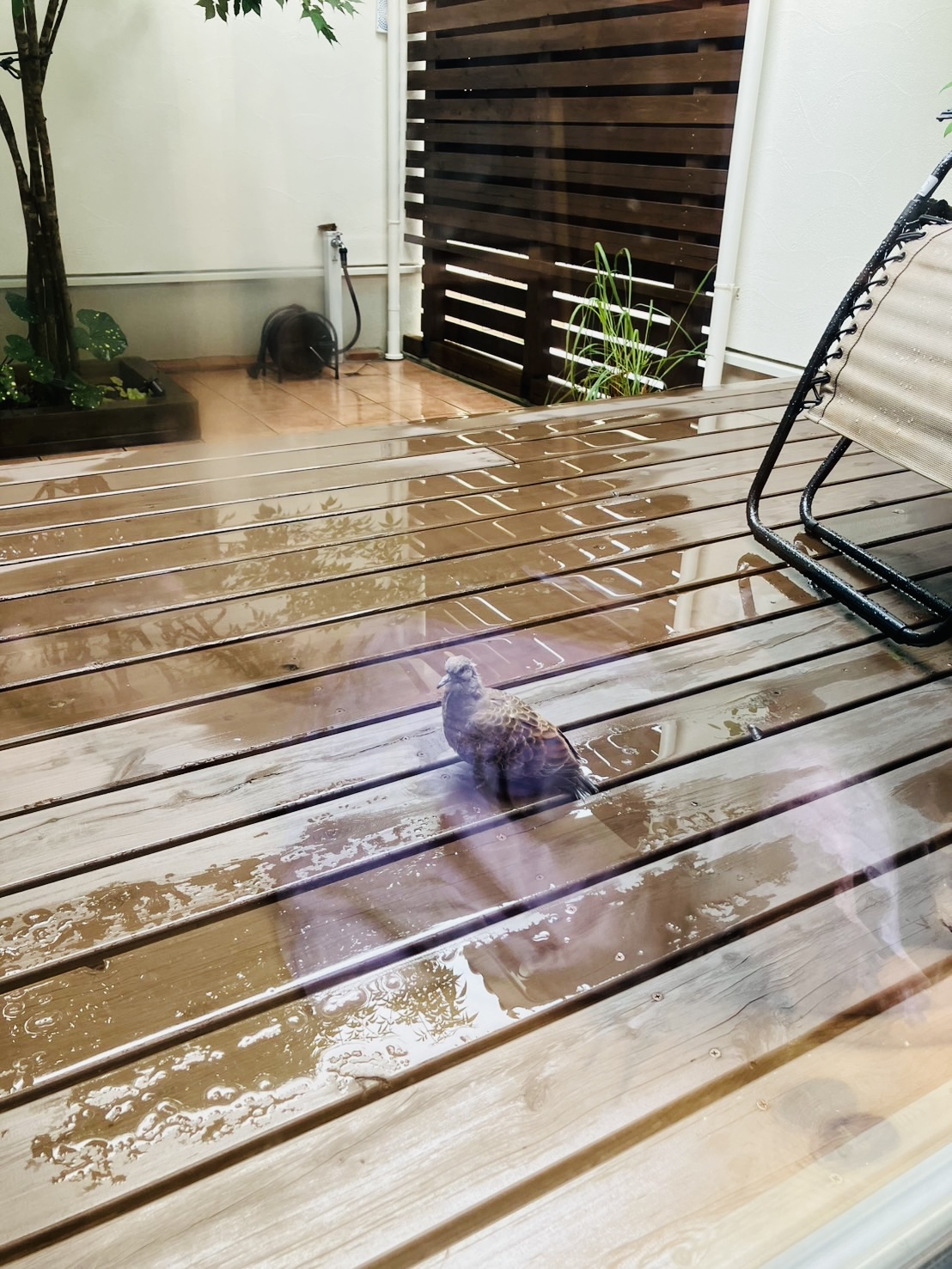

我が家の中庭

こんにちは、コラゾンデザインの髙垣です。

我が家の中庭に雛鳥が産まれたことを以前お話ししたかと思いますが、ついに…旅立ちの日がやってきてしまいました🥹✨

嬉しさと寂しさですが、無事に旅立てて一安心です!昨日お休みの日に巣から飛び立つ練習?をしてるようで、ウッドデッキでバタバタしてました🕊️

子供達も鳥さんに夢中!その姿もたまらなく可愛いかったです!

植栽があると掃除だったり手入れに手間はかかりますが、その分家の中から見るお庭がとても楽しい空間になります。

植栽があることで、雛鳥も生まれて大きくなっていく姿を子供達と観察も出来るので良い勉強にもなっているかなと思ってます。

次はなんの鳥の雛鳥が生まれるか楽しみです😊

お引き渡し後の点検に伺いました

こんにちは!コラゾンデザインの石原です。

梅雨に入り大粒の雨の降りだす中で、お引き渡し後初めての定期点検になります1ヶ月目の点検に伺いました。

住み始めてからそれぞれの季節は初めてになりますので、梅雨から夏にかけて、より快適にお過ごしいただく相談もしたり、新生活でのご家族の様子もお話しいただいたりと、住み始めてからの質問もふくめ点検させていただきました。

来週は、梅雨の中休みで晴れ続きに伴い気温が急上昇しそうです。

作業現場も真夏並みの熱中症対策をしての作業となりそうです。

みなさまも体調にはお気をつけください!

木完検査

皆様こんにちは。

コラゾンデザインの平井です。

今回は大工さんの作業が完了した現場へ木完検査に伺いました。

ここまで来ますと各部屋の広さや導線が現実的に確認できるようになります。

木完検査ではプランや納まりの確認は勿論、石膏ボードの施工状況も厳しくチェックを行います。

全部で1万発以上のビスを施工するわけですが、全てが基準通りに合わせて施工されているか確認を行い、必要であればビスを増し打ちを行います。

木完検査が終わりますといよいよ仕上げ工程に入ります。

一段と部屋らしくなってくるのが楽しみですね。

今回も最後までお読み頂きありがとうございます。

また更新させていただきます。

外壁の確認

こんにちはコラゾンデザインの福地です。

先日、外部の確認をさせていただきました。

外壁チェックの際では、塗り壁の塗り忘れがないか、傷や汚れがないかなどチェックします。

壁と天井の取り合い部分のコーキングが見えていないか、サッシ周りのコーキングが見えていないかなどしっかりと確認して行きます。

足場解体前の確認の際は、足場を解体しても大丈夫かどうか確認するため、フードが取り付いているか、樋が取り付いているかなど外部の工事が全て完了しているかの確認もして行きます。

最後までお読みいただきありがとうございます。